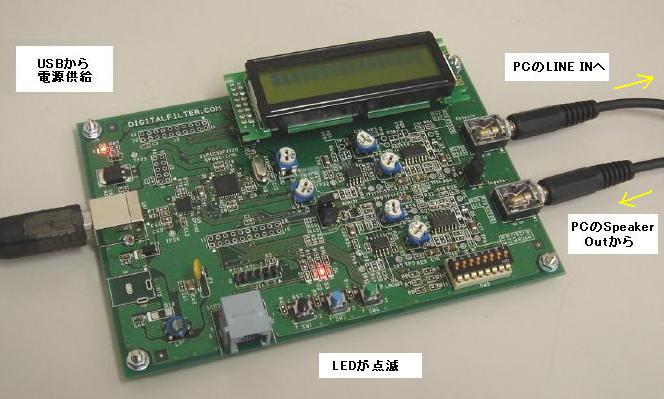

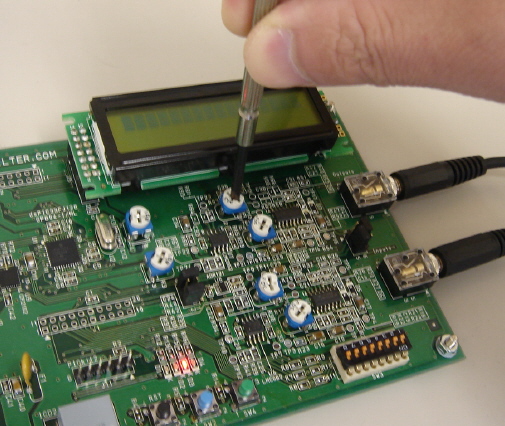

本製品にはSoftOscillo2というサウンドカードオシロスコープが付属しています。下の写真のようにパソコンのSpeaker

Outから基板のInputsジャックに、基板のOutputsジャックからパソコンのLine

Inに信号を入力します。また、Fir4TypesプロジェクトにおいてUSBは電源供給のみに使用します。 本製品にはSoftOscillo2というサウンドカードオシロスコープが付属しています。下の写真のようにパソコンのSpeaker

Outから基板のInputsジャックに、基板のOutputsジャックからパソコンのLine

Inに信号を入力します。また、Fir4TypesプロジェクトにおいてUSBは電源供給のみに使用します。

通常のパソコンではSpeaker Outは緑色、Line Inは青色ジャックです。赤色はマイク入力なので今回は使用しません。 通常のパソコンではSpeaker Outは緑色、Line Inは青色ジャックです。赤色はマイク入力なので今回は使用しません。

付属CD-ROMのSoftOscillo2\Installer\installer_softoscillo2_st.exeを実行してインストールします。 付属CD-ROMのSoftOscillo2\Installer\installer_softoscillo2_st.exeを実行してインストールします。

WindowsのスタートメニューからSoftOscillo2→SoftOscillo2で実行すると以下のような画面が現れます。実行できない場合はトラブルシューティングを参照してください。 WindowsのスタートメニューからSoftOscillo2→SoftOscillo2で実行すると以下のような画面が現れます。実行できない場合はトラブルシューティングを参照してください。

「ジェネレータ出力」をチェックすると(Fir4Typesプロジェクトの場合は)このような入出力波形が現れます。右にあるスピンボタンで音量を調整できます。波形が現れない場合はトラブルシューティングを参照してください。 「ジェネレータ出力」をチェックすると(Fir4Typesプロジェクトの場合は)このような入出力波形が現れます。右にあるスピンボタンで音量を調整できます。波形が現れない場合はトラブルシューティングを参照してください。

左下の「ネットワーク解析」ボタンをクリックすると自動的にジェネレータからの信号が切り替わり、周波数特性が測定されます。 左下の「ネットワーク解析」ボタンをクリックすると自動的にジェネレータからの信号が切り替わり、周波数特性が測定されます。

基板にFir4Types.hexをプログラムした場合、デフォルトではこのようなLPF(Low

Pass Filter:低域通過フィルタ)になっています(スケールを変えるには「オプション」ボタンから「ネットワーク解析」タブを選択)。 基板にFir4Types.hexをプログラムした場合、デフォルトではこのようなLPF(Low

Pass Filter:低域通過フィルタ)になっています(スケールを変えるには「オプション」ボタンから「ネットワーク解析」タブを選択)。

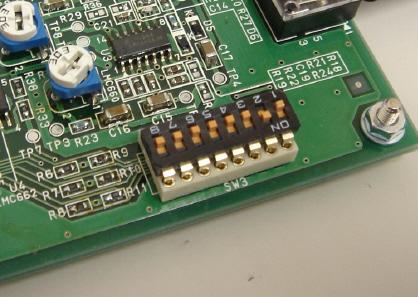

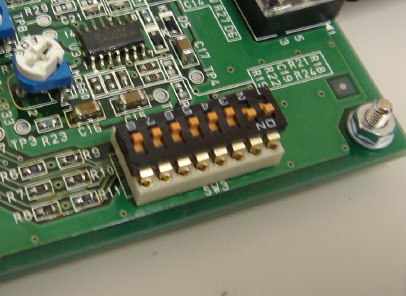

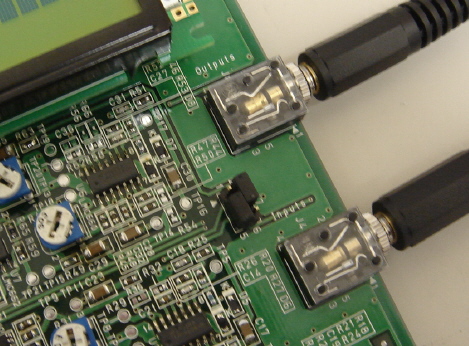

Fir4TypesプロジェクトではDIPスイッチを見てフィルタ係数を切り替えます。このように1番をONにしてみましょう。 Fir4TypesプロジェクトではDIPスイッチを見てフィルタ係数を切り替えます。このように1番をONにしてみましょう。

再度「ネットワーク解析」ボタンをクリックすると、HPF(High Pass Filter:高域通過フィルタ)になっています。 再度「ネットワーク解析」ボタンをクリックすると、HPF(High Pass Filter:高域通過フィルタ)になっています。

1番をOFF, 2番をONにすると今度はBPF(Band Pass Filter:帯域通過フィルタ)になります。 1番をOFF, 2番をONにすると今度はBPF(Band Pass Filter:帯域通過フィルタ)になります。

1番も2番もONにすると、BRF(Band Reject Filter:帯域除去フィルタ)になります。 1番も2番もONにすると、BRF(Band Reject Filter:帯域除去フィルタ)になります。

通過域ゲインを0dBにするにはR43またはR57(Rチャネル側の振幅)を調整します。 通過域ゲインを0dBにするにはR43またはR57(Rチャネル側の振幅)を調整します。

Rchは基板で信号処理され、Lchはスルーされるので、Rch/Lchが基板全体(アナログ部+デジタル部)の周波数特性になります。 Rchは基板で信号処理され、Lchはスルーされるので、Rch/Lchが基板全体(アナログ部+デジタル部)の周波数特性になります。

J7は3-5、2-4をつないでいます。もし1-3をつなげば「デジタル部のみの周波数特性」が得られます。 J7は3-5、2-4をつないでいます。もし1-3をつなげば「デジタル部のみの周波数特性」が得られます。

|