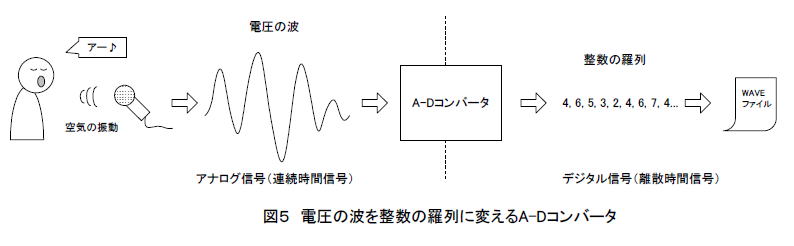

| コラム06 A-Dコンバータで行われる標本化と量子化 ●WAVEファイルの作り方 「WAV」という拡張子(WAVEファイル)は「音のファイル」であり、その中身は「整数の羅列」になっています。 しかし音の正体は空気の振動であり、図5のようにマイクで「電圧の波」に変換されます。 電圧の波は「A-Dコンバータ」という回路に入力され、同図のように「整数の羅列」が出力されます。これをファイルに落としたものがWAVEファイルです。 |

|

|

|

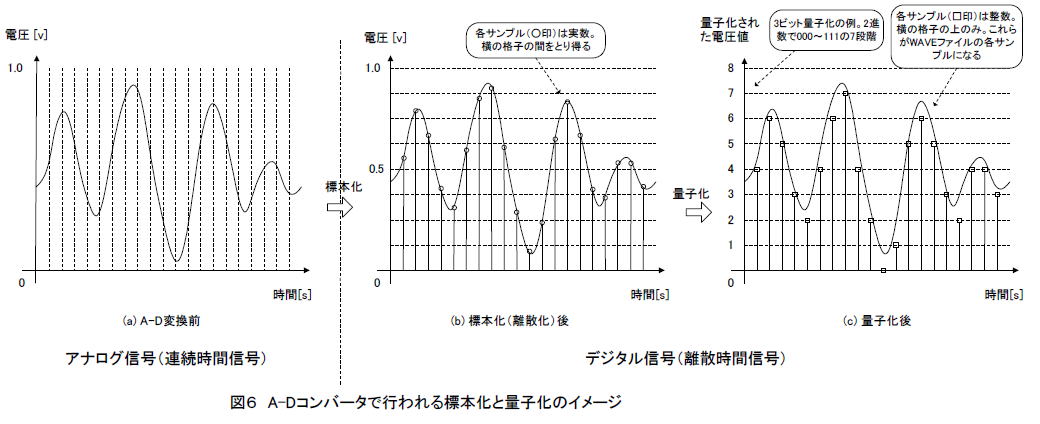

■A-Dコンバータでは標本化と量子化が行われる アナログ信号(電圧の波、連続時間信号)をデジタル信号(整数の羅列、離散時間信号)にすることを「A-D変換」といい、そのための回路を「A-Dコンバータ」といいます。 それではA-Dコンバータの中ではどのような作業が行われているのでしょうか。図6(a)はマイクからA-Dコンバータに入力される信号です。縦軸を電圧、横軸を時間とした波であり、アナログ信号(連続時間信号)です。 |

|

|

|

| ●まずは標本化によって離散時間信号になる A-Dコンバータの中ではまず「標本化」(サンプリング、離散化とも言う)が行われます。この際、データはすべて「縦方向の格子」上の値をとり、この時点では「実数の羅列」になります。 この格子の細かさは「サンプリング(標本化)周波数」で決まり、それが高いほど原信号の細かい変化を表現できるので、劣化が少なくなります。逆にそれが原信号の2倍未満になると劣化は特に顕著になります。この際発生する雑音を「折り返し雑音」といいます。 ●その後の量子化によってA-D変換は終了 一般的なA-Dコンバータでは、標本化に加えて「量子化」という作業が加わります。これによりデータは「整数の羅列」になります(同図(c))。 この際、データはすべて「横方向の格子」上の値をとります。この格子の細かさは「量子化ビット数」で決まります。この例では3ビットなので8通りの値しかとりません。もしそれが8ビットあれば256通り、16ビットなら65536通りになります。 当然、量子化ビット数が多い方が原信号の微細な部分を表現できるので劣化が少なくなります。逆に量子化ビット数が少ないと劣化は顕著になり、この際発生する雑音を「量子化雑音」といいます。 目次へ戻る |

|