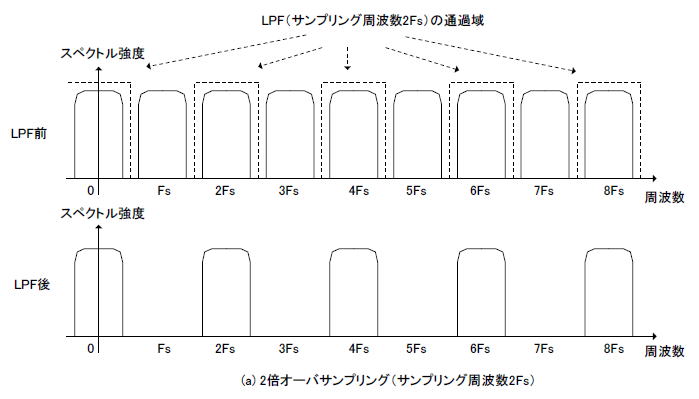

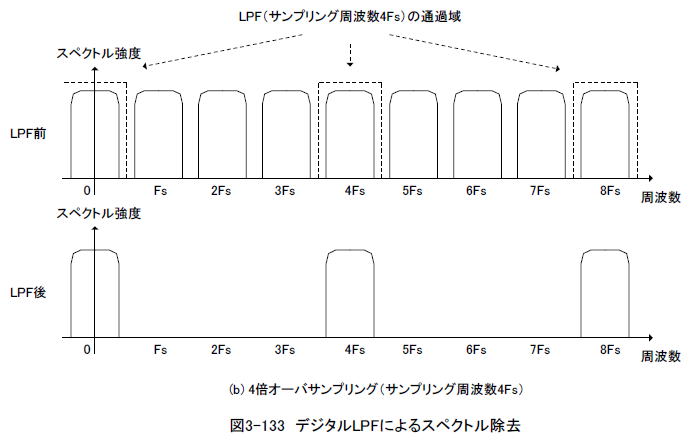

| コラム39 D-A変換の問題点をオーバサンプリングで解決する 漫画33やコラム38で説明した「サンプリング定理」を思い出しましょう。 サンプリング定理A: 原信号の情報を失わないためには、原信号の最高周波数の2倍以上でサンプリングしなければならない。 サンプリング定理B: 原信号の最高周波数の2倍以上でサンプリングすれば、原信号を完全に復元することが可能である。 ●実際のD-Aコンバータは理想的なLPFではない! サンプリング定理を順守すれば、「ナイキスト周波数以上を完全にカットするアナログLPF」によって原信号を完全に取り戻すことができます。しかし、一般的なD/Aコンバータは漫画34で示したような、「サンプル値をホールドする」タイプであり、理想的な(ナイキスト周波数以上を完全にカットする)LPFとは違います。 ●通過するはずの信号が減衰し、遮断するはずの信号が残ってしまう 一般的なD/Aコンバータが持つ特性(図3-112)を「零次ホールド特性」と呼びます。離散信号のスペクトルにこの特性のアナログフィルタがかかります。 したがって、原信号の周波数がナイキスト周波数に近い場合、-3[dB]以上(最大-3.92[dB])減衰してしまいます。 また、ナイキスト周波数より少し高い成分は本来取り去るべきですが、この特性により残ってしまいます。このような現象を「アパーチャ効果」と呼び、一般的なD/Aコンバータを使用すると必ず発生します。 ●アパーチャ効果を低減するにはどうするか D/A変換における最大の問題点であるアパーチャ効果の対策として、次の3つが考えられます。 ①原信号、すなわちA/Dコンバータに入力されるアナログ信号の最高周波数を、ナイキスト周波数よりも相当低く抑える。 ②A/Dコンバータで使われるサンプリング周波数を、原信号の最高周波数の2倍よりも相当高くする。 ③オーバサンプリング技術を使う。 ●ハードウエアの性能を上げるにはお金がかかる ①は原信号の周波数帯域に依存し、それを低く抑えるにも限度があります。また②もA/Dコンバータのサンプリング周波数はハードウエア的に制限される場合が多く、また回路の周波数が高くなるとノイズなどの問題がでてきます。また必要以上に高いサンプリング周波数は、デジタル信号を格納するメモリなど、回路規模を増大させるため経済的ではありません。 ●一番経済的な対応策、オーバサンプリング ③はCDプレーヤー等で頻繁に使われる常套手段です。漫画34では2倍オーバサンプリングを行いましたが、4倍、8倍、16倍オーバサンプリングすることも可能です。 ●フィルタリング後のスペクトルは「原信号を2倍の周波数でサンプリングしたもの」と等価になる 前出漫画内で示したように、2倍オーバサンプリングの場合は各データの間に1個づつ”0”を挿入し、サンプリング周波数を2倍にします。 その後、図3-133(a)に示すような急峻なデジタルフィルタをかければ、”0”の部分が持ち上がり、きれいに補間されます。また同図のようにスペクトルとスペクトルの間が広がり、アパーチャ効果の影響が少なくなります。  ●「原信号を4倍の周波数でサンプリングしたもの」と等価になる4倍オーバサンプリング 4倍オーバサンプリングの場合は各データの間に3個づつ”0”を挿入し、サンプリング周波数を4倍にします。 その後図3-133(b)に示すような急峻なデジタルフィルタをかければ、”0”の部分が持ち上がり、きれいに補間されます。また同図のようにスペクトルとスペクトルの間は更に広がり、アパーチャ効果の影響はほとんどなくなります。  ●LPFにはFIR型の長タップのフィルタが使われる オーバサンプリングにはデジタルLPFが必須ですが、不要な周波数を急峻に深くカットする必要があるため、FIR型でタップ数の長いフィルタが良く使われます。 目次へ戻る |